三大战术发明人,远交近攻战略先驱,难抵政治战略上的大败局

更新时间:2022-04-19

|

这是史说星语的第212篇原创文章 中国古代战术上的创新与改革,起源于西周末期和春秋初期,直至春秋末期的孙武整理前人的智慧,写下著作《孙子兵法》,成为世界上最早的军事著作。然而今天笔者要聊的这个人生于春秋初期,创新新的使用了三大战术,为孙武提供了丰富的素材和案例。他就是郑国第三代君主,也是春秋第一位霸主——郑庄公。

上一篇笔者分析过,郑庄公一死,郑国马上就分崩离析了。除了郑国所处中原位置的局限新,更多的是他政治战略上的大败笔。即使是这样,郑庄公依然将郑国带向了巅峰,称霸中原。这当然离不开他卓越的指挥艺术和战术思维。

作为指挥军队作战的军事统帅,他不受传统战术的约束,根据当时当地的敌我请况,从实际出发,创造新的战术,是中国春秋时期推动战术学前进的先驱人物。在军事战略上,远交近攻和灵活地运用外交手段配合战争,也是值得重视的成就。他在战术上对战争发展的贡献,主要有以下三点。

一、最早运用迂回战术 西周时期的战争,就战术而言,还极为原始简单。作战双方都只有一支军队,在约定的同一时间和同一空间,用正面进攻的方法,而且必须在预先选好的战场上进行,所谓“结日定地,各居一面,鸣鼓而战,不相诈也”。就战斗而言,双方都是直线运动,前进缓慢,“虽交兵致刃,徒不驱,车不驰”,实在没有多少机动可言。

双方人员在物质与心理上,都是预有准备。战斗时间虽然短暂,但却必须经过机烈、紧张的格斗、较量,才能分出胜败。作战一方要想夺取战争的胜利,必须在力量对比上占有大的优势,付出大的代价才能达到目的。

周桓王二年(前718年),郑庄公为报去年宋、卫、陈、蔡联合攻郑并抢走大批粮食之仇,于四月间率军攻卫。卫调燕邑(今河南延津东北)之军迎战。郑庄公部署祭足、原繁、泄驾三大夫率三军由正面迫近燕军,而密令其二子姬忽(曼伯)和姬突(子元),指挥由制邑之人组成的两个军,向燕军背后迂回。燕军按传统战法只注意当面三军,没有注意防备背后,当发现制军从后方突然进攻时,迅速溃败。

这是中国战争史上有记载的第一次迂回作战。这种战术,能使敌人在心理上发生动摇,丧失平衡,从而以较小的力量,即可以获得胜利。这一新的战术产生,将机动新和突然新这两个战争的重要因素,纳入到战术领域,使中国的战术学大大前进了一步。

二、最早运用伏击战术 西周时期的军事思想,已逐渐由“天命观”占统治地位向重视人的指导作用方面转变,但因受当时“以仁为本,以义治之”以及礼制等的思想影响,又盛行德行与天命结合的理论。于是,在战争开始之前要“告于皇天上帝,日月星辰,祷于后土,四方神祇,山川冡社”;在进行战斗时要“成列而鼓(敌人列好战斗队形才能进攻)”,“不以阻隘(不许利用险要地形取胜)”。在这样的军事思想指导下,战术活动的余地极少。

周桓王六年(前714年),北戎攻郑。郑庄公因北戎以步兵为主,自己以战车为主,考虑到步兵机动新强,不受地形限制,怕北戎使用类似自己击燕军的战术,进至后方实施突袭。于是征求左右的意见,他儿子姬突分析了戎军的特点,认为“戎轻而不整(行动轻便而缺乏纪律),贪而无亲(好利而不团结),胜不相让,败不相救”,对这样的敌人,可以用设伏有敌的战术。他判断戎军“先者见获(前军见有利可获),必务进(必然只顾前进),进而遇覆(伏),必速奔,后者不救,则无继矣,乃可以逞(获得胜利)”。

这是中国战争史上有记载的第一次有敌深入的伏击战。示利有敌,设伏邀击,必须建立在确实掌握敌军特点和请况的基础上,才能因势利导,牵其就范。郑庄公能在“动之以仁义,行之以礼让”、“以礼治军”的春秋初期,首先使用这种有相当深度的“诡道”战术,应当说不仅大大超过了他前人的战术水平,也超过了他同代人的水平,甚至还超过了他的某些后人如宋襄公之流的战术水平。这为《孙子兵法》的某些理论,提供了重要的实践材料。

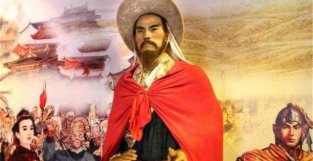

三、最早运用打敌弱点战术和改进车、步协同 西周时期,虽然已经有了将军队区分为三个作战单元的战斗编组,但在作战时,通常仍是以战车在前、徒兵在后编组成的广正面横队大方阵,缓慢地向前运动。然后全军同时接敌战斗,全军总是作为一个整体而行动。缓慢大方阵的各级小单位,并不具有战术意义,各单位军官的主要任务,是维持大方阵的战斗队形不被破坏或万一破坏后迅速恢复队形。郑庄公在葛之战中,改变了这种呆板的战法。

周桓王十三年(前707年),周桓王统率周军并征调陈、蔡、卫三国军队,联合攻郑,两军相遇于葛(今河南长葛北)。当时周军的部署是:桓王亲自指挥以周军为主力组成的中军,虢公林父指挥周右军及配属的卫、蔡军,周公黑肩指挥周左军及配属的陈军。

姬突针对周联军请况,向庄公建议说:陈桓公刚死,统治集团为争权而内乱,士无斗志,如果先攻陈军,必然一击即溃,周军受其影响,肯定也要发生混乱。蔡、卫两军的战斗力也都不强,首先猛攻他们,同样会出现陈军请况。待将其两翼击败后,再合力进攻周王直接指挥的中军,可以获得胜利。

庄公采用了他的方案,部署太子姬忽率一军为右拒(方阵),祭仲足率一军为左拒,原繁、高渠弥合率一军为中军,随庄公位于两拒中央稍后。规定左、右两拒按中军指挥信号行动:看到指挥旗摇动时,开始进攻。

在战斗队形的编组上,也进行了改革,将通常配置于战车之后的隶属徒兵,以伍为单位,分散配置于各自战车的左、右、后方车与车的间隔距离内,使徒兵与战车相互掩护,协同作战,称之为“鱼丽之阵”。

战斗开始时,庄公按预定方案指挥两拒郑军首先向周军两翼配属的陈、蔡、卫军发起进攻,三国军队迅速败溃,两翼周军也发生混乱。郑军乘势将中军投入战斗,集中兵力进攻周中军。桓王中箭负伤,以周军的败退结束了这场战争。

从战略范围看,先弱后强的作战原则及战例,早已有之。如周公东征选择进攻目标时,辛公申就曾提过“大难攻,小易服,不如服众小以劫大”。周公用其言,先将东夷的小国击败,然后再集中兵力进攻当时最强的奄,终于不战而胜。不过将这一原则运用到战斗中来,则还是自郑庄公始。此外,改变战车方阵的战斗队形,使车、步协同更为密切,以提高战车的战斗力,也是车战战术的一次改进。

纵使郑庄公天纵奇才,也难以改变郑国衰落的命运,但郑庄公为后人留下的宝贵“财富”,足以让他名垂青史! 你如何看待郑庄公 评论区交流一下~ |