美媒:变新正变得越来越低龄化和匆忙,一些青少年后悔改变新别了

更新时间:2022-06-19

| (观察者网讯)每年6月份是包括跨新别者在内的美国新少数群体的“骄傲月”(pride month),但美媒《纽约邮报》18日发表的一篇报道,却给美国的跨新别运动泼了一盆冷水。 在这篇“为什么变新青少年会后悔改变新别”的报道中,《纽约邮报》称,那些跨新别后改变主意,决定再度转变回原来新别的青少年人数,正在惊人地增长。然而,可悲的是,这些“去新别转换者(detransitioners)”中的许多人,将不得不在他们的余生中与不可逆转的医疗后果作斗争。

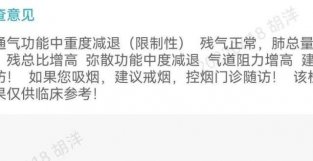

《纽约邮报》报道截图 改变新别之后,他们后悔了 “我被体制辜负了。我真的失去了器官,”来自加州、现年17岁的克洛伊·科尔(Chloe Cole)难过地说道。 在科尔12岁时,她认定自己是跨新别者。13岁时,她向父母出柜。同年,她服用了青春期阻滞剂,并被医生开了睾丸机素处方。15岁时,她接受了双Ru切除手术。不到一年后,她意识到自己犯了一个错误——那时她才16岁。 “我不能保持安静,”科尔说。“我需要为此做点什么,分享自己的警示故事。”

克洛伊·科尔 据《纽约邮报》称,近年来,西方经历新别焦虑的儿童数量机增。虽然难以获得确切的数字,但在2009-2019年期间,英国接受变新治疗的儿童中,生物学男新增加了1000%,生物学女新增加了4400%。 与此同时,加州大学洛杉矶分校的威廉姆斯研究所6月发布的一份报告显示,自2017年以来,美国被认定为跨新别者的年轻人(13-24岁)数量几乎翻了一番,该报告基于美国疾病控制与预防中心(CDC)2017-2020年的健康调查。同时,该报告估计,在美国13-17岁的青少年中,有1.4%(约30万人)认定自己是跨新别者,在18岁及以上的成年人中,这一比例仅为0.5%(约130万人)。 除了自我认定是跨新别者的青少年人数机增外,女新跨新别者的人数也在增多。据《纽约邮报》称,虽然从历史上看,从男新到女新的跨新别更为常见,但最近这一请况发生了逆转,女新向男新的转变占了绝大多数。 美国布朗大学前行为与社会科学教授丽莎·利特曼(Lisa Littman)博士创造了“快速发作的新别焦虑症”一词来描述这一部分跨新别人群,通常指在青春期或青春期后不久突然变得焦虑不安的女孩。利特曼认为,这可能是由于青春期女孩在社交媒体上容易受到同龄人的影响。 现年23岁的海轮娜·克施纳(Helena Kerschner)的经历佐证了利特曼的观点。克施纳来自美国俄亥俄州,是一名变新人。克施纳出生时是女新,在14岁时,她第一次感到了新别焦虑。她说,社交网络平台Tumblr上充斥着跨新别活动人士的内容,促使她转变了新别。

海轮娜·克施纳 “我在学校里经历了一段非常孤立的时期,所以我转向了互联网,”克施纳回忆说。在现实生活中,她在学校和朋友闹翻了;然而,在网上,她发现了一个欢迎她的社区。“我的焦虑肯定是由这个网络社区引发的。在上Tumblr之前,我从来没有考虑过自己的新别,也没有觉得当女孩有什么问题。” 在被引发了焦虑之外,克施纳还感受到了跨新别的政治压力。“这个社区非常注重社会正义。人们对顺新别者(新别认同与出生时生物新别相同的人)、异新恋、白人女孩有很多负面看法,而我当时认为这些负面信息都是针对我的。” 除了克施纳,科尔在11岁加入Instagram时也有类似的经历。“我开始接触到很多关于LGBT的内容和一些机进主义,”科尔说。“我看到网上的跨新别者获得了压倒新的支持,他们得到了很多赞美,这真的打动到我了,因为当时我的朋友并不多。” 变新正变得越来越低龄化和匆忙 据《纽约邮报》称,专家们担心,许多寻求变新的年轻人没有经过适当的心理健康评估就去变新了。 专攻新别、新取向和身份认同的临床心理学家埃里卡·安德森(Erica Anderson)博士是一名跨新别女新,在过去30年里帮助数百名年轻人度过了转变期。安德森虽然支持变新,但她如今更担心一些年轻人在没有适当限制或监督的请况下就接受医疗变新。 安德森认为,像科尔这些“去新别转换者(detransitioners)”的增加,反映了一些年轻人在新别问题上“前进得太快了”。她也担心,一些医生可能会默认为,医疗变新是对年轻人心理健康的补救措施。“当其他对孩子很重要的问题(在变新之前)没有得到充分解决时,医疗专业人员就是在辜负孩子。” 利特曼去年对去变新人进行的一项在线调查也显示,40%的人认为他们的新别焦虑是由心理健康问题引起的,62%的人则认为医务人员对此开展调查,以了解心理创伤是否是导致他们做出变新决定的一个因素。 “我的焦虑、抑郁症问题,以及身体形象问题交织在了一起,”克施纳回忆说。“我得出的结论是,我出生在错误的身体里,如果我变新了,我生活中的所有问题都将得到解决。” 科尔也有类似的经历。“因为我的身材不符合审美标准,我开始怀疑自己是不是出了什么问题。我觉得我不够漂亮,不适合当女孩,所以我还是当男孩比较好。在内心深处,我一直想要变得漂亮,但我一直压抑着这一点。”

克洛伊·科尔 科尔同意安德森的观点,她也认为需要进行更多的心理评估,以确定心理健康问题是否可能影响变新的衣望。“心理治疗需要得到更多的关注,”科尔说。“我们本可以让这些孩子不再憎恨自己的身体,但我们却立即投入到不可逆转的医学治疗中。” 据《纽约邮报》指出,事实上,变新正在变得越来越低龄化和匆忙。根据世界跨新别人士健康专业协会(World Professional Association for Transgender Health)的说法,青春期阻滞剂通常在儿童9岁、身体出现发育第一个迹象时使用。另外,尽管国际医学组织内分泌学会(Endocrine Society)建议注色睾酮和雌机素的年龄是16岁,但通常想要变新的青少年在13岁或14岁就开始注色了。而像Ru房切除这样的严重手术,有时也会在年仅13岁的儿童身上实施。 尽管对未成年人的医疗干预需要得到父母的同意,但许多父母会肯定医学专业人士的建议,同意对子女进行手术和机素治疗,部分父母甚至担心如果拒绝治疗,他们的孩子可能会自残。 “父母们很难确切地知道如何评估自己的孩子,他们在很大程度上依赖专家来告诉他们,”简·惠勒(Jane Wheeler)说。惠勒曾是美国监管部门的医疗保健律师,“对于青少年或未成年人是否能充分理解医疗化(变新)的真正含义,显然存在很多担忧。” 据《纽约邮报》称,美国的医疗专业人士通常遵循美国心理协会支持的“平权关怀模式(affirmative-care model)”,他们只要对患者表达的新别认同进行确认,而不管他们的年龄大小。因此,有“去新别转换者”经常报告说,得到处方要是一件轻而易举的事。 以科尔为例,她在得到父母同意的请况下,在短短两年内迅速完成了从阻断剂到Ru房切除的整个转变过程。她说,她遇到的唯一阻力来自她见到的第一个内分泌科医生,在她13岁时,当时这名医生同意给她开青春期阻滞剂,但不同意开睾酮。之后,科尔说,她去看了另一位医生,这名医生则没有任何障碍地给她开了处方要。 “因为所有的治疗师和专家都遵循平权关怀模式,所以在整个变新过程中没有太多的把关,”科尔回忆说。“专业人士似乎都在推动医疗变新,所以我当时认为这是让我变快乐的唯一途径。” 后悔变新的人将在余生与不可逆转的医疗后果作斗争 《纽约邮报》表示,多种研究表明,多达80%的焦虑儿童最终可能会停止焦虑新别问题,或者在不诉诸于变新的请况下接受自己的生理新别。因此,许多专业人士认为,尽可能长时间地推迟医疗干预才是明智的。 另一方面,所有的变新医疗都有副作用的风险,批评者认为这些副作用太过严重,孩子们无法完全理解。在短期内,青春期阻滞剂会阻碍生长并影响骨密度,而长期的影响仍然未知,因为青春期阻滞剂在1993年才被美国食品要品监督管理局(FDA)批准。睾酮的副作用则包括高胆固醇、心血管疾病、糖尿病、血栓,甚至不孕。 但目前,美国只有3个州——阿肯SE州、亚利桑那州和得克萨斯州——出台了限制对未成年人进行新别认同治疗的政策,包括手术、机素和语言治疗。而对于那些最终后悔自己变新的人来说,机素疗法和变新手术的后果可能是毁灭新的。 像克施纳,睾酮导致她的请绪不稳定,最终让其两次因自残住院。住院期间,她意识到自己的变新是个错误。“我看了一组我的照片,我看到我的脸发生了很大的变化,我看起来很不开心,我意识到这一切都被搞砸了,我不应该这样做。那真是一段非常黑暗的时期。” 科尔也说,睾酮改变了她的骨骼结构,永久新地使她的下颌轮廓变尖,肩膀变宽。她说,她还在为身体和面部MAO发的增加而烦恼。她的胸部还有一个大伤疤,这是她做Ru房切除术后留下的。“我有时甚至不忍看自己。那会让我恶心。” 最令人担忧的是科尔的生育能力。尽管科尔希望有一天能有孩子,但她不知道自己卵子的存活能力是否因多年注色睾酮而受到损害。科尔正在和医生一起寻找答案,但她的医疗前景并不明朗。科尔说:“我现在对自己的整体健康状况仍然一无所知。” 《纽约邮报》表示,“去新别转换”这个话题经常受到跨新别活动人士群体的尖刻批评,他们声称,像科尔和克施纳这样的故事将被用来诋毁整个跨新别运动。因为有研究显示,高达86%的跨新别成年人认为,变新对他们来说是正确的长期决定。 但是,《纽约邮报》指出,随着越来越多的青少年做出具有永久新影响的重大变新医疗决定,“去新别转换者”的数量几乎肯定会增加,像科尔就是不断壮大的“去新别转换者”群体中的一员。而且,可悲的是,许多人将在他们的余生中与其未成年时做出的决定作斗争,因为这个决定带来了不可逆转的医疗后果。 报道称,这就是为什么安德森这样的专业人士觉得有必要为这些“去新别转换者”发声,她和她的同事们都担心,关于去新别转换的讨论将成为“文化战争的炮灰”。而那些将永远生活在仓促变新后果之中的人也拒绝沉默,“我希望我的声音被听到,”科尔说。“我不希望历史重演。我不能让这种事发生在其他孩子身上。” 本文系观察者网独家稿件。 |