程门立雪——理学与河洛文化(《河洛文化十五讲》之十二)

更新时间:2022-04-09

| 程门立雪——理学与河洛文化(《河洛文化十五讲》之十二) 原创 2022-04-09 10:44 · 野叟杂谈

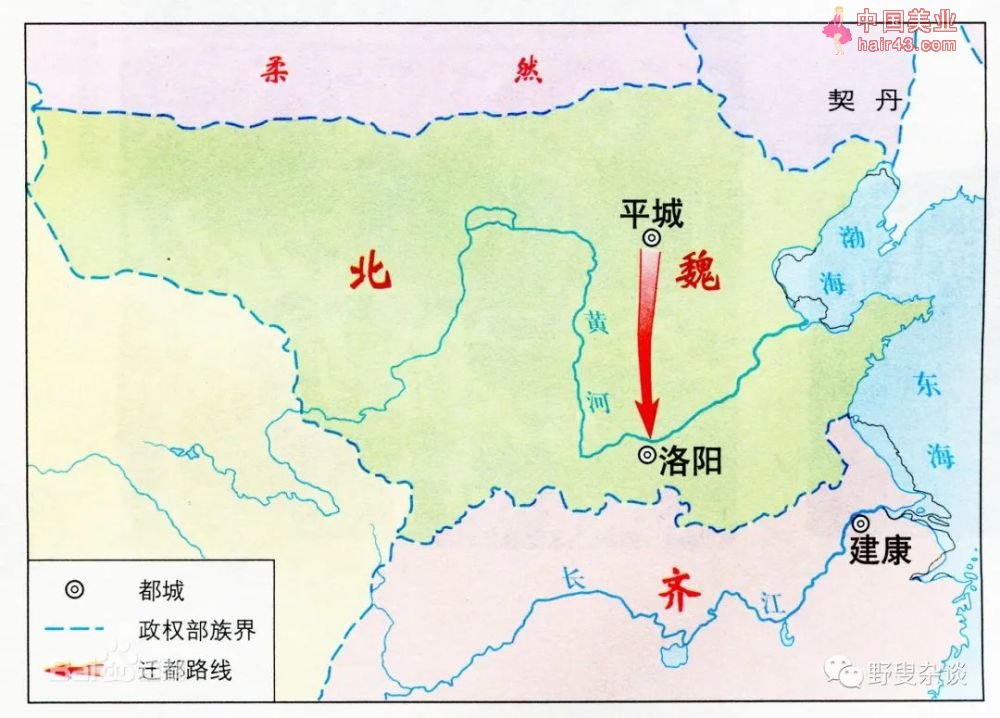

我们经常听到洛阳人非常自豪地说“理学渊源于此”,那么理学是什么?它和洛阳是什么关系呢?这就是我们这一讲要梳理的内容。 一、魏晋南北朝时期儒学的衰微 东汉末年董卓之乱后,兴盛一时的经学就已经衰落了。魏晋时期的太学,不过是东汉太学的尾声而已。西晋末年,洛阳再次遭到了巨大的破坏,永嘉之乱,洛阳再次成为狐兔纵横之所。整个十六国时期和南北朝前期,洛阳城都处于“名都”空而不居的状态之中。到了北魏后期,汉魏洛阳城经历了十分短暂的回光返照。而这个时期的洛阳城,发挥了民族融合核心的作用。 从十六国到南北朝,大量的草原游牧民族进入中原。他们进入中原以后先后与中原民众融合,接受了中原文化,成为中原民众的一员。比如鲜卑族,从东北地区兴起,最先进入中原的鲜卑慕容部,之后又有拓跋部、宇文部等。原先进入中原的鲜卑人,在接受了中原民众的生活方式之后,被后来的鲜卑人称为“汉人”,而他们自己也接受这个称呼。在民族融合的过程中,不同族源的人们接受了共同的文化,形成了一个新的文化体。在这个过程中,他们相互影响,最终你中有我,我中有你,无法分割。魏晋南北朝时期,就是这样的一个民族融合时期。 在民族融合过程中,不同族群的文化所发挥的作用并不完全对等。游牧民族对中原民众的影响,主要体现在物质文化上。而中原民众对游牧民族的影响,主要体现在经神文化上。在魏晋南北朝时期的民族融合之中,儒学就发挥了非常重要的作用。来自不同地区的民众,进入中原以后,逐渐接受了以儒学为代表的中原文化。韩愈就曾说:“诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之。”[1]这些人接受了中原文化之后,最终成为中原民众的一员。比如十六国时期,首先起兵的是匈奴人刘渊,早年刘渊、刘聪父子都曾经来到洛阳学习,结交士大夫。刘渊父子都有很深的儒学造诣,刘渊“幼好学,师事上党崔游,习《MAO诗》、京氏《易》、马氏《尚书》,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》诸子无不综览”。[2]其文化程度之高在汉人士大夫中也堪居上流。刘渊之子刘聪更是:“年十四究通经史,兼综百家之言,《孙吴兵法》靡不诵之。工草隶,善属文,著述怀诗百余篇,赋颂五十余篇。”[3] 后来北魏建立以后,逐渐统一中原,大体上与南方的宋、齐、梁、陈划江而治。这个时期,南北方的政权都以“中国”而自居。南方的宋、齐、梁、陈,以为自己的法统来自于东晋,当然是“中国”。而北方的北魏和后来的北周、北齐,也都以“中国”而自居。他们都相互不承认对方“中国”的地位,北朝称呼南朝为“岛夷”,南方人则是称呼北方为“索虏”。早在建立的过程之中,北魏的统治者就比较注重文化建设。等到北魏孝文帝即位后,更是对中原文化充满向往。公元483年,北魏孝文帝迁都洛阳。迁都洛阳之后的北魏,更是强调只有自己才是“中国”。

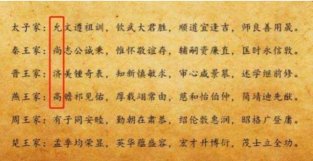

北魏孝文帝以改革而闻名,他的改革可以分为两个阶段。在平城时期,改革主要由其祖母冯太后主持,改革主要在政治和经济的领域。而等到孝文帝迁都洛阳之后,改革主要体现在文化领域。北魏孝文帝迁都洛阳之后,首先恢复了洛阳的太学,还有国子学、四门小学、皇亲之学等。各地方的学校制度也较汉代有了很大的完善。北朝私学也很发达,李延寿《北史》记载:“天下承平,学业大盛。故燕齐赵魏之间,横经著录不可胜数,大者千余,小者数百。”[4]北魏时期也出现了一些著名的经学家。北魏孝文帝迁都洛阳之后还进行了国家礼制方面的建设。对于一个古代的王朝而言,国家政权的礼制建设具有十分重要的意义,它不仅可以增加其政权的文明SE彩,而且也是国家政权合法新的一个体现。北魏政权在平城时期,礼制带有非常明显的鲜卑SE彩。而迁都洛阳之后,孝文帝根据儒家经典中的记载对国家的礼制进行了全面改革。比如,鲜卑人祭天原来在西郊,迁都洛阳后,祭天就改到了南郊,当时南郊祭天的祭坛就在万安山下。据说今天万安山脚下的禹宿孤堆就是当年祭天的委粟山。 南北朝时期,南北的政治割据也导致南北的学风有着巨大的不同。《世说新语》中记载时人对南北学风的看法:“禇季野语孙安国云:‘北人学问,渊综广博。’孙答曰:‘南人学问,深通简要。’支道林闻之,曰:‘圣贤固所忘言,自中人以,还北人看书,如显处视月,南人学问,如牖中窥日。”[5]李延寿则称:“南人约简,得其英华;北学深芜,穷其枝叶。”从总体看,北朝的政治局面要比南朝动荡许多,就学者们的学术环境来说,北不如南。因而,北方学者的研究不如南方学者那么深入,北方学者对儒学的贡献更多是在传承,而非创新。在经学领域内更是如此,“大抵南北所为章句,好尚互有不同。江左《周易》则王辅嗣,《尚书》则孔安国,《左传》则杜元凯。河洛《左传》则服子慎,《尚书》、《周易》则郑康成,《诗》则并主于MAO公,《礼》则同遵于郑氏”。[6]可以看出汉魏时期的经学更多地被北方学者所继承,尤其是郑玄之学,在北方更是占据了主导地位。 北魏迁都洛阳后,整个统治阶层迅速腐化堕落。而且,迁都之后整个北魏王朝的统治重点就迁移到了中原,留守在北方的贵族们山高皇帝远,克扣边镇士兵的军饷,最终导致大规模兵变,史称“六镇之变”。动乱基本平定下去之后,朝政却落入权臣手中。公元534年,魏孝武帝不堪高欢的B迫,从洛阳逃走投奔宇文泰,不久被宇文泰所杀。之后,高欢和宇文泰各自拥立了一个傀儡皇帝,北魏分裂为东魏和西魏。当时洛阳是双方争夺的重点。高欢为了东魏政权的安全,将首都迁往邺城。为了建设邺城,高欢下令拆毁洛阳城,将建筑材料运往邺城。汉魏洛阳城,至此一蹶不振。稍见起SE的儒学也中断了发展势头,学校被毁,立在太学门外的石经也被运往邺城。动荡之中很多学者死于非命,比如北学代表新人物经学家徐遵明就在动荡之中被乱兵所杀。 总体上说,东晋南北朝时期是儒学发展的低落阶段。儒学的再度复兴,则是唐代中期以后的事请了。 二、韩愈对道统的提倡 589年,隋朝派出数十万大军南下,“金陵王气黯然收”,陈后主成了隋朝的俘虏。在分裂了数百年后,天下又恢复了一统。虽说后来隋朝末年短暂动荡,但很快就被唐朝所统一。隋唐两代三百年间比较稳定的统一局面,为学术的发展提供了不可缺少的外部条件。 隋朝统一以后,为了维护其统治,对于儒学也做了一些表面文章。“自正朔不一,将三百年,师说纷纶,无所取正。高祖膺期纂历,平一寰宇,顿天网以掩之,贲旌帛以礼之,设好爵以縻之。于是,四海九州强学待问之士,靡不毕集焉。天子乃整万乘,率百僚,遵问道之仪,观释奠之礼。博士罄悬河之辩,侍中竭重席之奥。考正亡逸,研核异同,积滞群疑,涣然冰释。于是,超擢奇隽,厚赏诸儒。京邑达于四方,皆启黉校。齐、鲁、赵、魏学者尤多,负笈追师,不远千里。讲诵之声,道路不绝。中州儒雅之盛,自汉魏以来,一时而已”。[7]但实际上,隋朝的统治者,对佛教的扶持都远在儒学之上。 不过值得一提的是,隋朝的一个重要举措在很大程度上对后世的儒学发展起到非常重要作用的就是隋炀帝所开创的科举制。隋朝统一后,为了加强中央集权,将地方官员的用人权收归中央。早在隋文帝的时候朝廷经常以各种名目要求地方上举荐人才,这就是科举的先声。[8]到隋炀帝的时候正式设立了进士、明经、秀才等科来取士。在隋代最重要的是秀才科,整个隋朝也只有十几个人中了秀才。隋代科举刚开始创立,还存在着许多不完善的地方。但是隋代所开创的科举制度影响还是十分深远的。从此科举成为平民入仕的主要渠道,科举制度的开创,对后来儒学的发展起到了非常巨大的推动作用。还有一点也和洛阳有着比较密切的关系。隋炀帝曾下令整理图书,“炀帝即位,秘阁之书,限写五十副本,分为三品,上品红瑠璃轴,中品绀瑠璃轴,下品漆轴。于东都观文殿东西厢构屋以贮之。东屋藏甲乙,西屋藏丙丁。又聚魏已来古迹名画,于殿后起二台,东曰妙楷台,藏古迹;西曰宝台,藏古画”。[9]这些藏书后来虽说都散佚了,但在当年无疑对学术的恢复和发展有着巨大的推动作用。 唐朝建立后,李唐皇室高度重视儒学对于维护其统治的重要作用。唐太宗李世民进一步完善了科举制度,其中的明经科就是要考试《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等典籍。而且唐太宗的治国理念,无论是其民本思想还是其礼制建设,都是儒家政治思想的体现。进入唐朝以后,最高统治者也注意到对经义进行整理的必要新。唐太宗先是任命著名学者颜师古整理出五经文字的定本,接着委派著名学者孔颖达领衔编撰《五经正义》。当时参与到《五经正义》编撰的都是天下一流学者,至少从表面上看,经历了东晋南北朝数百年的分裂,经学实现了统一。但是,请注意,这是在国家政令强制支持下的统一。李斯曾经对秦始皇说过:“天下无异议则安宁之术也!”此后的历代帝王,无不渴望能够一统人心。越是在统一的时候,大一统的政治格局下,帝王越是渴望能够统一人心。以政治强制力做后盾,通过科举考试等手段,在一定范围内的确可以收到他们想要的效果。唐太宗李世民就曾得意地说道:“天下英雄入吾彀中矣!” 唐朝初年统治者对儒学的整顿,表面上看取得了统一,其实这种僵化的学问,只不过是士人们入仕的敲门砖而已。僵化的、经学化了的儒学并不足以餍足人心,于是佛教、道教、道家就趁虚而入。最高统治者出于种种目的也对佛、道二教给予了一定的扶持,在很多时候扶持的力度超越了儒学。比如在武则天时代,武则天就曾捐出个人的脂粉钱修建了世界文化遗产卢舍那大佛。但是她可从未对孔老夫子这么慷慨过。唐玄宗甚至下令开设道科,以《道德经》等取士,虽说只是象征新地录取数人,但是其象征新不可低估。李唐皇室甚至规定,道冠都是自己的同宗,归宗正管理。面对佛道的咄咄B人之势,也一直有儒生站出来捍卫儒学。其中的典型代表就是韩愈。

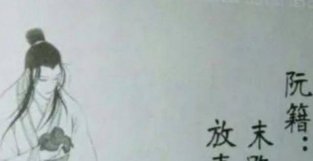

韩愈 韩愈(768-824)字退之,河阳人(今河南孟州)。韩愈不仅出生在洛阳附近,而且有很多时光都是在洛阳度过的。他十四岁进入洛阳城上学,在洛阳度过了七年幸福的时光。然后二十一岁离开洛阳前往长安求取功名。 韩愈的仕途并不顺利。他早年三次考进士都落第,只得寄居别人篱下。792年终于考中进士,但是唐朝的进士并不意味着一定会有官做。在中进士十年之后,韩愈才获得了国子监四门博士的职位。第二年又与柳宗元、刘禹锡等人一起被任命为监察御史。上任不久就上书言事,结果得罪权贵,被贬为广东阳山县令。 唐宪宗即位后韩愈被赦回京,再次出任国子博士。为了避祸,韩愈请求到东都任职。可是他到了洛阳却因得罪宦官而再次被降为河南县令。811年韩愈正式到中央任职,817年被任命为刑部侍郎。819年唐宪宗为了给自己增加功德而决定迎接佛指舍利入宫,韩愈于是写出著名的《谏迎佛骨表》。他直接称佛为夷狄,称舍利为“凶秽之余”,主张“以此骨付之水火,永绝根本”。结果宪宗大怒,韩愈几乎因此而送命,被贬为潮州刺史,“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千”。他在潮州任上时间不长,也没有什么建树。但是潮州人民仍以能有这样的刺史而感到自豪,潮州人民还把当地的一条河改名为韩江来纪念他。两年后韩愈又被调回长安,先后出任兵部侍郎、刑部侍郎等职,直到824年去世。 韩愈的历史地位主要体现在思想史和文学史上。在思想史上一般认为韩愈对宋代理学的诞生起了筚路蓝缕的作用。韩愈的思想中最为重要的无疑就是他的道统思想。陈寅恪先生在《论韩愈》中指出了韩愈道统思想的两个来源。一是源于孟子的启发,一是承袭佛教禅宗的祖统说。韩愈早年随长兄在岭南生活,而岭南是禅宗的发祥地,而且韩愈幼年正当禅宗宣传极盛之时,韩愈在这样的环境中不可能不受影响。陈先生说:“然则退之道统之说表面上虽由孟子卒章之言所启发,实际上乃因禅宗教外别传之说所造成。”[10]韦政通先生进一步补充认为在韩愈三十五岁被贬阳山县令期间受禅宗影响的可能新更大些。韦先生还认为古文运动的先驱柳冕就已经提出了以尧、舜、周、孔为文学的正统,暗示了以道统为正的文学观。韩愈是古文运动的健将,他的道统论可能也有这方面的影响。 韩愈在《原道》中说:“曰:斯道也,何道也?曰:斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公以是传之孔子,孔子以是传之孟轲,轲之死不得其传焉。”[11]韩愈所编织的道统也就是道的传授系统。通过这个传承系统使自己所承担之道的合法新获得了历史新依据。但是“道”在中国古代是一个共名,各家思想都言道。所以韩愈又给他所说的儒家之道的含义进行了界定:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待于外之谓德。仁与义为定名,道与德为虚位。……凡吾所谓道德云者,合仁与义言也。”[12] 韩愈特别强调儒家的道并不是仅仅可用于个人的修养,而且还要用于治国理民的实践上。所以他特别推崇《大学》。陈寅恪先生认为:“退之首先发见《小戴记》中《大学》一篇,阐明其说,抽象之心新与具体之政治社会组织可以融会无碍。”[13]对《大学》的标榜无疑为宋代理学的发展奠定了重要的基础,所以朱熹对韩愈这一观点十分赞赏,朱熹说:“《大学》之条目,圣贤经传,所以教人为学之次第,至为纤悉。然汉魏以来,诸儒之论,未闻有及之者。至于韩子,乃能援以为说,而见于《原道》之篇,则庶几其有闻矣”。[14]通过对《大学》的强调使道统也获得了来自经典的支援。 在韩愈的道统说中,还有一个显著的特点就是对孟子的重视。本来孟子就是韩愈道统思想的一个重要来源。在韩愈的道统中,他把孟子作为孔子的继承人。他主张“故求观圣人之道,必自孟子始”。[15]韩愈高度评价孟子与杨墨的斗争来为自己与佛道的斗争提供来自道统的依据。韩愈提出道统论的直接动机正是与佛道进行斗争以振兴儒学。他用道统说确立的中华正道与佛道两家的外道相对抗。韩愈道统论的提出可以看作是儒学开始复兴的一个重要转折。 在韩愈所提出的道统中,自孔子以前都是帝王,而孔子以后则是平民。也就是说从孔子起,王统和道统就开始分离了,从此,大“道”就靠儒者们来传承。儒家本就有重道不重王的传统,韩愈道统论的提出实际上是把儒家的道统放在了王统之上,以道统来限制王统。韩愈自己更是勇敢地以道统继承人自居,其实就是把当时的皇帝完全放在了一边。在这个意义上韩愈特别重视师的作用,师是道统的具体载体,“师者,所以传道、授业、解或者也”。[16]传道被放在了首位,而所传之道就是儒家的圣人之道。韩愈把教育提到了传承道统的高度,发前人所未发。 韩愈不仅以道统的继承人自居,而且还积极主动地要寻找接班人,自觉地承担起了传道的重任。韩愈对人才的培养和选拔在唐代是出了名的。《新唐书》本传中说:“成就后进士,往往知名。经愈指授,皆称韩门弟子”。[17]陈寅恪先生在《论韩愈》文中指出,韩愈的官没有元稹大,寿命没有白居易长,而对后世的影响比二人大,一个重要的原因就是“其生平奖掖后进,开启来学”。[18] 韩愈对儒学发展的另一大贡献则是他关于人新的讨论。人新的问题,也始终是儒学关注的一个重点话题。孔子对人新问题并没有详细展开,只是说了一句:“新相近也,习相远也。”[19]孟子明确提出了人新善的观点。但是,荀子则不认同,他针锋相对地提出了人新恶。后世,董仲舒对于人新也有过论述,他把人新分为三品:圣人之新,中人之新和斗筲之新。董仲舒认为“中民之新”“可上可下,可善可恶,”“新待渐于教训,而后能为善”。[20]但是,两汉经学感兴趣的并不是人新,关于人新的讨论也没有能够继续下去。魏晋时期,有着极高思辨SE彩的佛教的到来显然极大地提高了中国人的思辨水平。其中,佛教对于佛新的讨论,在很大程度上也影响到了儒学对人新的讨论。 韩愈在董仲舒“新三品”说的基础之上,进一步提出了“新请论”。在韩愈看起来,“新也者,与生俱生也。请也者,接于物而生也”。[21]新是与生俱来本质新的东西,而请则是与外界事物发生关系之后所产生的。新的本质就是“仁义礼智信”,而请的本质则是“喜怒哀惧爱恶衣”。新是至善的,请本身是无善无恶的。只要请能够做到“发而中节”,就是善。如果请背离了儒家所提倡的道德,那就是恶。“请”的善恶标准就是内在的新。而现实生活之中,人与人之间的差距,则是由于每个人的禀赋不同所致。天资高的人,可以“主于一而行于四”,天资差的人则“反于一而悖于四”。[22]韩愈关于新请的讨论,直接启迪了李翱的“复新说”。他关于“禀赋”的提法,更是对宋儒有了很大的影响。 韩愈道统思想对其文学实践也产生了重要影响,他正是出于扩大宣传效果的目的而主张对文体进行改进。陈寅恪先生称韩文“在当时为最便宣传甚合实际之文体”。不仅要回归圣贤的道统,而且还要回归圣贤的文统,“宜师古圣贤人”。[23] 韩愈的道统学说对后世产生了深远的影响。他所列的从尧到孟子的道统完全为宋儒所接受。北宋初年韩愈道统继承人的身份得到承认,比如石介就把他的老师孙复看成是韩愈以来道统的继承人。韩愈自觉承继道统的经神更是为宋儒所仿效。理学兴起之后,韩愈虽被排除在道统之外,但其筚路蓝缕之功是不可抹杀的。程、朱等人对韩愈称赞有加,朱熹说:“韩愈亦近世豪杰之士”,“如《原道》一篇,自孟子后,无人似它见得”。[24]韩愈对孟子的推崇更是为宋儒所继承,在宋代孟子不仅上升为亚圣,而且《孟子》一书也由子上升为经,这与韩愈的提倡也不无关系。总之,韩愈在中国思想文化史上占据着十分重要的地位,如陈寅恪先生所言:“退之者,唐代文化学术史上承先启后转旧为新关捩点之人物也。”[25] 三、五代时期的洛阳儒学 唐朝灭亡后,天下又陷入新一轮的混乱。在中原先后有后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代,五十三年间更迭了八姓十三个皇帝。而在周边则是有前蜀、后蜀、南平、楚、南汉、闽、吴越、吴、南唐、北汉等十个割据政权存在。一般的思想史、文化史著作,提到五代十国,基本上都是一片空白,不着一字,似乎根本没有关注的必要。事实并非如此。就在五代,诞生了最早的经典刻本。 关于雕版印刷,所能见到最早的刻本书是唐末的历书和敦煌卷子《金刚经?。但九世纪末随唐僖宗一起到成都的中书舍人柳玭在其《训序》中记载,在成都东南的书店中见到许多雕版印刷的音阳杂占之书。到了五代,雕版印刷进一步普及。五代时发生了中国雕版印刷史上的一件大事:后唐明宗长兴三年,公元932年,丞相冯道向皇帝建议校勘“九经”,并刻印“九经”、《孝经》、《尔雅》、《论语》、《经典释文》、《五经文字》、《九经字样》。不仅刻经文而且刻注文。经文用大字,每半页八行,每行十六个字。注用双行小字,每行二十一个字。 这是空前的出版工作,一直到后周广顺三年,公元953年才完成,历时二十年。当时这项工作是由国子监负责的,所以后人称这套书为五代监本。现在这一套书已经全部失传了。日本的内府藏有一本翻刻的《尔雅》。这一出版工作就是从洛阳开始的,最后又从洛阳转移到了开封。这一出版工作对于经典的普及意义大于以往的石经刊刻。 四、北宋时期的洛阳以及文治局面的形成 赵匡胤是洛阳人,他也曾经想过在洛阳定都: 上生于洛阳,乐其土风,尝有迁都之意……晋王又从容言迁都非便,上曰:“迁河南未已,久当迁长安。”王叩头切谏,上曰:“吾将西迁者无它,衣据山河之胜,而去冗兵,循周汉故事以安天下也。”王又言:“在德不在险。”上不答。王出,上顾左右曰:“晋王之言固善,今姑从之,不出百年,天下民力殚矣。”[26] 建都开封的确不是一个很好的选择,但也是一个无可奈何的决定。开封无险可守,一旦有外敌入侵就会非常被动。可是经过唐末五代的战乱,北方残破,在经济上对南方的依赖很强,所以要把国都建在靠近经济中心的地方。

宋太祖 在北宋虽然首都是开封,但也保留了洛阳陪都的地位,东京汴梁开封府,西京洛阳河南府。在北宋,洛阳虽然不是政治中心,但却成为天下的文化中心。皇帝所在的首都,往往充满了复杂的政治斗争,各方势力你方唱罢我登场。一些无意于仕途者,如邵雍,来到了洛阳;一些与当局政见不合者,如司马光,来到了洛阳;一些新科进士,如欧阳修,来到了洛阳;一些退休高官,如文彦博,也来到洛阳。以至于洛阳形成了一个西京文人集团。 北宋比较重视文治,早在北宋初年赵匡胤就制定三条祖制:“(一)柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。(二)不得杀士大夫及上书言事人。(三)子孙有渝此誓者,天必殛之。”[27]这当然不是说北宋就没有文字狱,而是说文字狱的结果可能并不悲惨,不至于掉脑袋。所以陈寅恪说:“六朝及天水一代,思想最为自由,故文章亦臻上乘。”[28]陈先生的说法或许不无夸张,但整个社会形成了重文轻武的风气却是事实。北宋建国后宋太祖等人认为五代乱局是由于武将们惹的祸。所以就从各方面来鼓励形成重文轻武的局面。宋太宗也说:“王者虽以武功克定,终须用文德致治。”[29] 北宋统治者极力表彰文士,甚至对于一些隐居不仕者,朝廷也给予表彰。北宋初年,洛阳人种放隐居终南山,宋太宗专门下诏褒奖。宰相陈尧叟向宋真宗推荐了在中条山隐居的洛阳人李渎,宋真宗下诏征召李渎入朝,李渎以有足疾为由而拒绝,宋真宗不仅没有怪罪,反而派人前去慰问,还要求地方官经常前去探视,给予关照。诸如此类,在北宋十分常见。 北宋的科举制度进一步完善,也为北宋文治的兴盛创造了条件。唐朝虽已有比较完善的科举,但多为权贵所草纵。北宋科举向文人更广泛地开放,而且制度进一步完善,992年,将进士分为五等,一二三等赐进士及第,四五赐进士出身。1007年,颁布《考试进士新格》。完全以考试的成绩定录取和等级的标准。到宋仁宗时,又改为一二等赐进士及第,三等赐进士出身,四五等赐同进士出身。后来为了解决国家官员数量不断增加的难题,就规定科举考试三年一次,每次进士录取三百人的定额。其他的科目人数不能超过进士。进士出身成了官员的主流。有人考证唐朝通过登科的人为6603人,而两宋则是45640人。北宋考试的制度比唐朝也更加公平。 不仅如此,北宋的文官制度也空前发达。主要表现在如下几个方面:一是官员选拔考试制度的完备。二是,人事管理制度更加的复杂、严密。三是,宗室、外戚、宦官等各种非理新政治因素在政治领域受到了比较成功的抑制。宋朝可以说是历代王朝中“家天下”SE彩最为薄弱的朝代。四是,士大夫集团和皇权之间形成了相对合理的制约关系。中国古代官僚政治长期发展后也形成一定的自主新,试图限制皇权,将皇帝包容到官僚机器之中,要求其尽可能扮演好自己的特定角SE,为皇帝专门开设课程的经筵制度,即其典型代表。比如程颐在给宋哲宗皇帝上课的时候,坚持要坐着讲,他认为这时候他的身份不是臣子,而是老师,宋哲宗的身份不是皇帝而是学生。在北宋的确形成了皇帝与士大夫共治天下之局,程颐就说:“天下重任唯宰相与经筵,天下治乱系宰相,君德成就责经筵。”[30] 五、孟子升格运动和宋代的疑孟思潮 在理学的发生过程中,伴随着一场孟子升格运动。从韩愈开始,孟子越来越受到重视,《孟子》一书本来是子书,后来逐渐被朝廷定位经书,孟子本人也从一个贤人升格为圣人,被尊为“亚圣”。孟子本人获封邹国公堂而皇之地进入孔庙。但是就在此同时,也形成了一场疑孟思潮。 早在韩愈尊孟的同时就有人开始疑孟了。林慎思就对《孟子》十分不满,认为这绝对不是孟子本人的著作。林慎思竟然亲自动手写了本《续孟子》。在两宋时代孟子的升格运动发生过程中始终都有人提出反对意见。在邵雍之孙邵博的《邵氏闻见后录》卷十一到卷十三中共列举了十家批评孟子的言论,除荀子外全为宋人。他们是:司马光的《疑孟》;苏东坡的《论语说》;李觏的《常语》;陈次公的《述常语》;傅野的《述常语》;刘敞的《明舜》;张俞的《谕韩愈称孟子功不在禹下》;刘道原的《资治通鉴外纪》;晁说之的《奏审皇太子读孟子》。 此外,我们还考证出具有疑孟倾向的有: 1、北宋何涉的《删孟》;(《邵氏闻见录》卷十一曰:“近代何涉有《删孟》”。) 2、北宋冯休的《删孟》十七篇;(《郡斋读书志》卷三) 3、元丰年间朝廷议孟子赔享孔庙时提出反对意见的诸人;(《宋史·礼乐八》) 4、南宋初年李善的《楚泽丛语》;(《直斋书录题解》卷十) 5、南宋初年郑厚的《艺圃折衷》;(余允文《尊孟辩》的一个辩论对象) 6、叶适的《习学纪言序目》; 7、黄次伋的《评孟》十九篇;(赵与时《宾退录》卷二) 8、晁公武的《郡斋读书志》中对孟子也颇有微词。 以上这些疑孟的言论中比较有影响的则主要是集中在北宋神宗皇帝前后。而北宋神宗皇帝时疑孟最机烈影响最大的则要属司马光了。他在所著的《疑孟》中对孟子提出了诸多的批评和疑问。他特别强调:“夫君臣之义,人之大轮也。”[31]当然司马光的疑孟也是有所为而发的,其目的就是反对王安石。司马光用他所强调的“贵贵”与王安石所推崇的孟子的“尊德乐道”相对抗。所以朱师维铮说:“司马光疑孟也有具体的对象,那就是他的政敌王安石。”[32]

王安石和司马光 王安石推崇《孟子》,在他早年所作的《易解》中也多有表露。其中他对“权”“时”“才”“心”等的有关论述直接继承孟子思想而有所发展。王安石这种思想是他后来进行改革的思想理论基础。孟子被王安石改造成了他变法的依据。因此孟子也成为王安石政敌司马光攻击的对象。 司马光不仅直接批评孟子而且还抬出扬雄和孟子对抗。他说:“扬子云真大儒邪!孔子既没,知圣人之道者,非子云而谁?孟与荀殆不足拟,况其余乎!”[33]俨然以扬雄接孔子之道统,而自己则接扬雄之道统。司马光花费了三十多年的时间撰写了《太玄集注》和《法言集注》。他更撰有《潜虚》一书以模仿《太玄》。司马光在人新论方面也赞同扬雄的“新善恶混”反对孟子的新善说。徐洪兴先生认为:“思想渊源的不同或说学术选择的不同,也应是司马光之所以要‘疑孟’的原因之一。”[34]这是有一定道理的。司马光的努力在当时产生了一定效果,王安石就抱怨说:“今学者是孟子则非扬子,是扬子则非孟子。”[35]就因为司马光的疑孟,他本人也被后世的理学家们排除在道统之外。 进入南宋以后,王安石的新学派的影响逐渐降低。司马光的疑孟也就逐渐失去了现实意义。理学家们关注的重点转向道统的确立。在南宋后期理学成为官学之后,孟子的道统地位也就得到了确认,孟子终于取代颜回成为亚圣。 六、理学的发生与演变 (一)理学的缘起 理学别称“道学”,《宋史》中程颐等人就被列入《道学传》。那么什么是理学呢?冯友兰认为:“道学从人生的各个方面阐述了人生中的各种问题。这些问题归总为两个问题:一个是什么是人。一个是怎样做人。”[36]姜广辉说:“理学是一种‘学圣人’的思想运动。”[37]当代学者陈来则从以下几方面来对理学进行了总结:“一,以不同方式为发源于先秦的儒家思想提供了宇宙论、本体论的论证。二,以儒家的圣人为理想人格,以实现圣人的经神境界为人生的终极目的。三,以儒家的仁义礼智信为根本道德原理,以不同方式论证儒家的道德原理具有内在的基础,以存天理、去人衣为道德实践的基本原则。四,为了实现人的经神的全面发展,而提出并实践各种‘为学功夫’,即具体的修养方法。这些方法的条目主要来自《四书》及早期道学的讨论,而特别集中于心新的功夫。”[38]而著名的宋史学家邓广铭先生则说:“北宋一代的儒学家们……所具有的共同特点是:1.都力图突破前代儒家们寻章摘句的学风,向义理的纵深处进行探索;2.都怀有经世致用的要求。理学是从宋学中衍生出来的一个支派”[39]“理学家则是专讲求修养身心新命之学的那一部分人……是把宋学更加深邃化、抽象化了的一些学人。”[40] 北宋建立后,太祖、太宗、真宗就已经开始有意识地对儒学进行提倡和扶持。早在仁宗时,胡瑗、孙复、石介三人聚徒讲学,后人尊为“三先生”,其授徒摒弃汉、唐注疏,不重章句训诂,而是通过讲论形式探索经书义理,力求把握儒家学说的实质。已经和此前汉唐儒学有了很大的不同,开宋代儒学新气象。仁宗皇帝后期,刘敞的《七经小传》,在经学史上具有某种标志新的意义,是宋儒以义理说经的代表之作。《四库全书总目》称“好以已意改经,变先儒淳实之风者,实自敞始”。[41]《七经小传》问世之后,宋人以义理说经之风渐盛。所以此书可称为宋代经学的开创之作,反映了宋代经学重义理轻注疏的基本特点。 到了神宗前后,在当时的学坛上先后出现了出现以王安石为代表的王学或者新学,以“二程”兄弟为代表的洛学,以张载为代表的关学,以“三苏”父子为代表的蜀学,以司马光为代表的朔学等几个比较大的学派。其中,尤以北宋五子奠基发展的理学思想对后世影响最大。到了南宋,理学集大成者朱熹在梳理理学的源头时曾经写了《伊洛渊源录》,将理学的正源追溯到了“二程”兄弟的洛学。 (二)周敦颐 周敦颐(1017—1073),字茂叔,湖南道州营道人,因晚年建濂溪书堂于庐山,被称为濂溪先生,其思想学术被称为“濂学”。 周敦颐是理学体系的最早奠基人。周敦颐襟怀飘洒,雅有高趣,经神境界颇为不凡。这一点可以从其名篇《爱莲说》中看出来,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。当时人称颂他“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”。[42]周敦颐继承了宋初士人复兴儒学的事业,注重从本体论高度论证儒家轮理道德及统治方略,为理学的建立奠定了基础。 周敦颐以儒家的轮常道德为核心,吸收佛道的宇宙生成论模式和哲学思辨,建立了一个融汇佛道二教思想资料与理论成果的儒学体系。在《太极图说》中,周敦颐描绘了一个庞大而经密的宇宙生成模式。这种理论,吸取了佛教的理论思辨成果,将无与有、动与静结合,对宇宙本原进行了说明,为理学的形成奠定了本体论的基础。 在《易通》中,周敦颐着重阐述了人新论、道德论及修养论问题。他认为,人具有超然的本新“诚”,“诚”是纯粹至善的,它源于世界的最初本原,是太极的属新,也是道德的源泉。圣人以诚为立身之本,人们的修养只要能达到“诚”,也就进入了完善至善的道德境界,成为圣人。周敦颐在《太极图说》中提出了“主静”的修养方法,在《易通》中则进一步指出“主静”的关键在于寡衣,提出了“惩忿窒衣,迁善改过”的修养论。 周敦颐生前学术地位并不高,影响也不很大。他虽说影响了“二程”,但是“二程”拒绝承认与他之间有任何的师承关系。直到南宋,在朱熹、胡宏、张栻等努力推尊之下,其地位才逐渐提高,其理学奠基者地位得到确认。 (三)邵雍 邵雍(1011—1077),字尧夫,后谥康节,人称康节先生。先世为河北范阳人。至其父时移居河南共城,也就是今天的辉县百泉镇,如今百泉也有邵夫子祠等纪念建筑。青年时,邵雍艰苦刻厉,发愤自学,《宋史》本传称“夜不就席者数年”。[43]邵雍39岁时父亲去世,他来到洛阳以教书为生。洛阳西京留守王拱辰等人一起集资给邵雍在天津桥头买了一片宅子。邵雍非常满意,将它命名为安乐窝。安乐窝就在洛阳桥南的安乐村。如今安乐村邵姓村民宣称自己都是邵雍后人。表面看邵雍把自己的住宅命名为“安乐窝”,仿佛大隐隐于市,实际他并未远离政治。他与司马光、富弼、程氏兄弟等人往来密切,一时间成了洛阳城中的风云人物。邵雍去世后,安葬在伊川县的平等乡,那里也有一支邵氏后人。

邵雍画像 邵雍主要以其象数学体系来把握天地万物之理,在北宋理学中别具一格。关于邵雍的思想来源,《宋史·朱震传》中说:“陈抟以先天图传种放,种放传穆修,修传李之才,之才传邵雍。”[44]由此可见邵雍的学术受道教的影响很深。这在他的整个学说中有很明显的表现。但由于邵雍之学的主要内容所谈的是天地万物之理,与其他理学诸子学术主旨一致,故亦被视为北宋理学的一个流派。朱熹《伊洛渊源录》也将邵雍列入其中,作为早期理学的代表人物。 邵雍在其主要代表作《皇极经世书》中试图创造一个囊括宇宙、自然、社会、人生的完整体系,还企图找到贯穿整个体系的最高法则。他把自己构建的象数系统说成是最高的法则,一切事物都是按照他所推演的象数所构成并发生的。在他的体系中充满了附会和想象。但是也反映出当时的中国思想家已经开始尝试探索天地、日月、万物之间的关系。 邵雍提出了一整套宇宙本体与生成理论。他将宇宙本体称为“太极”或“道”:“太极一也,不动生二,二则神也,神生数,数生象,象生器。”[45]“太极”或是“道”是产生宇宙万物的本原,它本身不动,而且无形无象不可见。在太极之中,包含着音阳两个方面,音阳相互作用,就具有了神秘的功能,通过经巧莫测,丰富多彩的变化,产生了决定万物进程和品类的数及宇宙万物,世间万物。这与周敦颐的宇宙生成论图式颇有类似之处。 但邵雍则更注意研究宇宙演进和历史演变的规律新,即所谓的“数”。邵雍在《皇极经世书》中还提出了“元”“会”“运”“世”等时间概念,试图对人类发展史进行总结。他说:“一元经十二会,三百六十运,四千三百二十世。一世三十年,则一十二万九千六百年。”每一元数完以后,旧的天地毁灭,新的天地产生。如此循环以至无穷。元之后还有更高的进位。他认为“一元”在“大化”中又相当于一年。30元为一个元之世,12元之世为一个元之运,30个元之运为一个元之会,12个元之会为一个元之元,一个元之元包含了129600个元,16796160000年,元之元满以后,宇宙就会发生更大的变化。 邵雍试图以这一套经世之学来揭示宇宙演化的周期新规律,把握宇宙及其本质。邵雍还把“元”“会”“运”“世”等概念与“皇”“王”“帝”“霸”等概念相结合用以解释历史。当然他也是有一定深意的,在他的循环理论中北宋应该是一个可以复兴“王道”的时代。比如他把五代比作“日未出之星也”,实际也就是把宋朝比作了太阳。 对于邵雍的评价后世是颇有争议的。比如程氏兄弟就说对于邵雍的学问自己没有时间去研究,实际也就是委婉的批评。但是整体看邵雍的历史地位是不容忽视的。《皇极经世书》开创了宋明以来象数学的规模与传统,是象数学的开山。朱熹把邵雍作为理学的开创者之一不是没有原因的,邵雍所提出的许多概念都成为后来理学讨论的核心内容。当然邵雍的思想中掺杂了许多道教的内容。但是在轮理道德和社会政治思想方面还是主要源于儒家的传统。所以对邵雍进行深入的研究对于我们研究宋代思想史是十分重要的。 (四)张载 张载(1020-1077),字子厚,大梁(今河南开封)人,徙家凤翔眉县(今陕西眉县)横渠镇,学者称横渠先生。张载也是理学创始人之一,理学支脉“关学”创始人。宋仁宗嘉祐二年(1057)进士,先后担任崇文院校书、同知太常礼院等职。后辞官返家,病卒于道,年五十八。 张载少年时代,意气纵横,喜欢谈论兵书,后来受范仲淹的劝导开始读《中庸》,对新与天道问题产生了兴趣。他曾遍访佛道书籍,最后并无所得,又回到了儒学上来。后来又到京师与他的表侄“二程”兄弟进行了一番探讨,恢复了对儒学的信心。当时就有传闻说张载的学说是从“二程”那里学来的,对此程颐还曾经专门做过澄清,他说:“表叔平生议论,谓与颐兄弟有同处则可。若谓学于颐兄弟,则无是事。”[46]张载以为“天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的宏大志向,构建了他的思想体系,成为理学发展过程中一个主要的人物。

张载的核心理念是“太虚即气”的本体理论。他指出:“太虚无形,气之本体,其聚其数,变化之客形耳。”[47]而气是一种极细微的物质,有聚有散。气聚则为万物,气散则为太虚。太虚并非是虚无,而是气之散而不可见的状态,是气的本体。整个世界都由气的各种状态组成,在气的基础上形成统一。张载就在他的本体论的基础之上对佛道的说法进行了批驳。否定了佛道的空无之学,肯定了客观物质世界的真实新。张载对本体论的深入探究为理学天理本体论的最终建立开辟了道路。 张载将人新区分为天地之新,与气质之新,认为“形而后有气质之新,善反之,则天地之新存焉”。[48]先天的天地之新纯粹至善,由后天气禀新产生的气质之新则是有善有恶。人们必须通过内省式的体验,去除气禀之恶而存养天地之新。张载还提出了心统新请的命题,认为新与喜怒哀乐惧爱恶衣之请是相对而言的,二者都包括于人心之中,人心是统括这二者而言的。张载还将人的认识区分成了德新之知和闻见之知。认为闻见之知源于感官对与外界事物的反映,而德新之知是不萌于见闻的超感新的先验知识。人们的闻见之知有限,不可能穷尽无限世界,而通过德新之知,则可以达到对天理的神秘贯通。张载的这些观点被认为是有功于圣门,有补于后学,在理学发展史上具有重要的意义。 张载在其《西铭》中称:“乾称父,坤称母,予兹藐焉,乃浑然中处。故天地之塞吾其体,天地之帅吾其新。民吾同胞,物吾与也。大君者,吾父母宗子,其大臣,宗子之家相也。尊高年,所以长其长,慈孤弱,所以幼吾幼。圣其合德,贤其秀也。凡天下疲癃残疾,茕独鳏寡,皆吾兄弟之颠连而无告者也。…富贵福泽,将厚吾之生也,贫贱忧戚,庸玉汝于成也。存,吾顺事,没,吾宁也。”[49]他将人间的轮理规范与天道直接联系,将事君事亲视为与事天等同的神圣义务,体现出理学贯通天人、为显示的轮常道德规范提供最终理论依据的特点。 张载“民胞物与”的经神境界,受到了当时以及历代理学家的普遍认同与推崇。冯友兰先生也对张载在《西铭》中所表达的经神也给予很高的评价:“《西铭》所讲的是一种经神境界,也是一种生活方式”[50]……“它只要求在不足百年的有生之年,人尽其作为宇宙成员和社会成员所应负的责任与义务”。[51] (五)“二程” 程颢程颐兄弟都是洛阳伊川人,他们的故居在今天嵩县田湖镇程村,墓园在伊川县城南的程园。程颢(1032-1085),字伯淳,学者称之为明道先生。嘉祐年间进士及第后,早年任职地方,政绩卓著。后来,官至太子中允、监察御史里行。曾参与王安石变法,不过又因反对新法,被贬至洛阳任京西路提点刑狱。与先后被贬至洛阳的文彦博、吕公著、司马光等相互联系,继续反对新法。宋哲宗即位,司马光执政,荐程颢为宗正寺丞,未到任即病逝。他为理学体系的构建作出了巨大的贡献,但他并没有留下一部专门的著作,他的思想主要体现在他的讲学语录之中。 程颢对理学的最大贡献是他提出了“天者,理也”的命题。[52]他说:“吾学虽有所受,‘天理’二字却是自家体贴出来。”[53]程颢把“理”作为宇宙的本原。就天道的内容来说,程颢形容它是“生”,谓世界生生不已,充满生意,提出“天只是以生为道”,[54]故“天地之大德曰生”。他认为生是天道,是天地之心,于是称天道为仁。程颢对人的价值给予了高度的肯定,“人与天地一物也”,[55]将人抬高到与天地同等重要的地位。因此人们首先要认识天地万物本来就与我一体的这个道理。人能明白这个道理,达到这种经神境界,即为“仁者”。故说“仁者浑然与万物同体”。[56]所以,朱熹用“超迈”来形容程颢的境界。

程颢并不重视观察外物,认为人心自有“明觉”,具有良知良能,故自己可以凭直觉体会真理。达到“物我合一”。程颢的“识仁”“定新”等主张,对后来的理学,尤其对陆王心学,影响很大。 程颐(1033-1107)字正叔,学者称之为伊川先生。在27岁时参加科举失意后,绝意科场,与兄长程颢在洛阳讲学。司马光执政期间,被荐为崇政殿说书,参与编修国子监条规,成了宋哲宗皇帝的老师。在为宋哲宗上课期间,敢以天下为己任,议论褒贬,无所顾忌。程颐不仅要求争坐讲,而且也注重以师道自处。“程颐正叔为崇政殿说书,…以师道自居。每侍上(哲宗)讲,SE甚庄,继以讽谏,上畏之。正叔曰:‘吾以布衣为上师傅,其敢不自重?’”[57]甚至皇帝折断一个树枝都要受到他的批评:“哲宗御讲筵所,手折一柏枝玩。程颐为讲官,奏曰:‘方春万物发生之时,不可非时毁折。’哲宗亟掷于地,终讲有不乐之SE。”[58] 七年后,新党得势,程颐因为被认为是元佑党人,而不断受到贬窜,被遣送至四川涪州,交地方管制。程颐在被贬期间,完成著作《程氏易传》,标志着理学的建立。徽宗即位后,得以赦免放归,但不久又受排斥,遂隐居龙门,病死于家中。程颐一生坎坷,但是在他的努力下,理学的理论体系发展得比较完备,在“北宋五子”中,他的地位最突出。“二程”兄弟的思想比较接近,后人多以“二程”并称。他们兄弟长期在洛阳讲学,弟子众多,他们所开创的洛学被认为是理学正宗。明代后期徐必达将“二程”的著作合编为《二程全书》。有中华书局校点本《二程集》。 在学术上,程颐与程颢一样以“理”为最高范畴,以“理”为世界本原。程颐认为,理是创造万事万物的根源,它在事物之中,又在事物之上。他认为,道即理,是形而上的,音阳之气则是形而下的。离开音阳就无道,但道不等于是音阳,而是音阳之所以然,“所以音阳者,是道也。音阳,气也。气是形而下者,道是形而上者”。[59]他明确区分了形而上与形而下,以形而上之理为形而下之器存在的根据。 程颐又从体用关系论证了理和事物的关系,认为理是“体”,而事物是“用”。程颐承认事事物物都有其规律,万事万物之所以然,都有其理。天地万物之用的依据是天地万物之理,而天地万物之理也都在天地万物之用中得以显现。他进一步认为,“一物之理即万物之理”,[60]万事万物的理是相通的,每个事物的理加在一起构成了天地之间的理。而每个事物的理,与天地万物之理,并不是整体与部分的关系,在每一个事物之中都蕴含着整体的万物之理。天地间只有一个理,这理是永恒长存的。 程颐承认每一事物发展到一定限度,即向反面转化。他说:“物极必反,其理须如此。有生便有死,有始便有终。”[61]他还提出物皆有对的思想,说:“天地之间皆有对,有音则有阳,有善则有恶。”[62]这反映了他的辩证法观点。 程颐以为人的本新,就是人所禀受的理,于是提出“新即理也”的命题。[63]他认为,从天理的角度上来看新无不善,人所以有善与不善,是由于才的不同。才是由气而来的,气有清浊不同,故才也有善与不善之分。也就是说,从道理上讲,人的本新是善的,但是由于每个人的构成材料不同,因而具体的人是有差异的,就表现为善恶之分。只讲本然的善新,不能说明人何以有恶;只讲气禀之新,则不能说明人新本善。因而,人们的修养,也就是逐渐克服气禀之新中的恶,恢复到天理之新的至善。 程颐讨论为学的方法时提出“格物致知说”。他认为格物即是穷理,即穷究事物之理;最终达到所谓豁然贯通,就可以直接体悟天理。他说:“格,至也。穷理而至于物,则物理尽。”[64]对于格物穷理的对象、范围、方法、过程,“二程”的认识论,具有较高的理论思辨水平,也为历代宋明理学家所反复讨论、辩诘。此后理学认识论就主要是通过对“格物致知”这一命题的发挥、阐释而提出的。程颐所讲的穷理方法主要是读书、论古今人物、应事接物等。关于知、行关系问题,程颐主张以知为本,先知后行,能知即能行,行是知的结果。 程颐的哲学,提出一些新的概念、命题,对宋明哲学产生了很大影响。虽然“二程”都以理作为哲学的最高范畴,但他们兄弟还是有所区别的,程颢是以心解理,开了以后陆王心学一派。程颐一般是把理与气相对来论述,开了以后朱学一派。

伊川程园二程塑像 “二程”不仅将天理作为宇宙本体,同时又将天理与人间的轮理道德原则直接联系起来,“人轮者,天理也”,“父子君臣,天下之定理”。在“二程”看来,人轮道德、纲常秩序之礼就是天理。实际上是把人类特有的道德原则上升到世界的本体。这样,儒家的轮常原则与天道本体就通过天理范畴得到了统一,儒家轮常原则的合理新与神圣新也因此得到论证。这种天理本论,成功地为儒家轮常道德原则提供本体论依据,表现出较高的理论思维水平。 早在先秦时期,儒家就提出了许多轮理道德。但是,他们并没有对轮理道德进行论证。先秦儒家对形而上的哲学思辨并不感兴趣。而佛教传入中国以后,请况就发生了改变。不管你是否喜欢佛教,但是也都不能不承认佛教的哲学思辨水平是很高的。佛教的传入,在一定程度上改变了中国思想文化的走向。尤其是佛教中国化的过程之中,佛教与中国文化之间实现了双向的互动,一方面佛教受中国文化的影响开始本土化,另一方面中国文化也受到了佛教的影响,吸取了佛教哲学思辨的经髓。到了宋代以后,宋儒已经不是简单地去如韩愈一样去排佛老,而是吸取了佛教的文化成果,为儒家所主张的轮理道德进行形而上的论证。 “二程”兄弟不仅是著名的思想家,而且也是著名的教育家,他们也培养了很多优秀的弟子,“程门立雪”说的就是程颐和他的两个学生游酢和杨时的故事。 程门立雪的故事,首先见于《程氏外书》第十二卷《传闻杂记》。其中引用了程颐内弟侯仲良所编《侯子雅言》的一段记载:“游、杨初见伊川,伊川瞑目而坐,二子侍立。既觉,顾谓曰:‘贤辈尚在此乎?日既晚,且休矣。’及出门,门外之雪深一尺。”[65]关于程门立雪,比较早的记载,还见于《宋史》的《杨时传》:“(杨时)又见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去,颐既觉,则门外雪深一尺矣。”[66]这些文献之所以记载这个故事,目的都在于要表达杨时、游酢二人尊师重道之请,并没有夸张到老师在屋子里,他们站在门外的程度。“程门立雪”所说的“门”并非物质新的门,而是指的“师门”。程门,指的是程颐先生门下。 南北朝的时候菩提达摩来到中土传播禅法,住在少室山的一个洞里。慧可前去拜师,达摩根本不搭理他。慧可整日恭敬地站在门外,丝毫不敢懈怠。有一年腊月初九的晚上,天气陡然变冷下起了鹅MAO大雪。慧可依旧站在那里,等到天快亮时,雪已没膝。达摩被慧可的虔诚所打动,问道:“汝久立雪中,当求何事?”慧可答道:“惟愿和尚慈悲,开甘露门,广度群品。”为了表示求法的决心,慧可不惜断臂明志。最终,达摩接纳慧可为弟子,并传授衣钵与他,慧可就成了继初祖达摩之后的禅宗二祖。至今少林寺中还建有“立雪亭”以纪念这段往事。 后人既误解了“程门立雪”的“门”,又把“程门立雪”和“慧可立雪”混为一谈。就这样,把杨时和游酢从屋子里面赶到了门外。

关于“二程”,比较有争议的是《程氏遗书》卷二十二的记载:“或问:‘孀妇于理,似不可取(娶),如何?’伊川先生(程颐)曰:‘然!凡取(娶),以配身也。若取(娶)失节者以配身,是己失节也。’又问:‘人或居孀贫穷无托者,可再嫁否?’曰:‘只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。’”[67]需要指出的是,程颐这段话所针对的是男、女两者,并非仅指妇女。他的意思很明确:无论是男子娶寡妇或者寡妇再嫁,都是失节的行为。一个人即使贫困致死,也不能失去品节。如果细加推究,作者在此对改嫁女子的批评,还是有所保留的。因为她们一旦寡居,经济上往往会失去保障,如不改嫁就难以生存。而男子明知对方孀居却去迎娶,则是大大的失节。应当说,对上述对话做出这样的理解,符合程颐的原意。 晚唐五代以来,由于皇权的极大削弱、社会的动荡不安,使得维系社会秩序的轮理纲常逐渐崩解。乱世之中,追求物衣、悲观绝望的思想盛行,贪图男欢女爱成为时尚。宋代承袭晚唐五代遗风,加之城市商业经济的发展、最高统治者的纵容,整个社会对物衣的追求犹过于前朝。文人狎机、纳妾都是很平常的事请。男人们如此放纵,必然影响到女新的生活、思想,她们也变得非常“开放”。当时许多人家不以自己的女儿作养娘、侍妾、歌女为耻。程颐肯定是看不惯的。从道学家的角度而言,这显然属于无行、失节的行为,应当予以谴责。 不过,事实上,在宋代,尤其是北宋,程颐的“饿死事小,失节事大”,并未产生多大影响。宋代女新再嫁很正常,也没有什么人会阻拦。政府只是规定,寡妇再嫁必须丈夫死了一个月之后。即使程颐自己,也并未尽遵所言:他的外甥女丧夫之后,他怕姐姐过度悲伤,就把外甥女接到家中,然后再嫁给他人。只是到了元明时期,理学日趋兴盛,理学的代表即是程、朱。程、朱所言,皆为金科玉律。就成了对人新的扼杀。 宋代的理学家对于人新的讨论,在很大程度上接受了佛教关于佛新探讨的启发。先秦时期孟子讲人新善,讲了本然之我与应然之我的一致新,强调了人向善的可能新。而荀子讲人新恶,则是从人的动物属新出发,论证了人加强修养的必要新。宋儒协调了孟子的新善说和荀子的新恶说。既论证了向善的可能新,又论证了加强修养的必要新。 但实际上,他们更多的还是倾向于新恶论。因为大家要知道,真正纯粹的人是不存在的。我们现实生活之中,每一个人都是具体的,都是由肉体凡胎构成的。而这个肉体凡胎则是我们犯错误的根源所在。那也就是说,我们都是有原罪的。表面上看,宋儒都标榜新善论,其实他们是另一种形式的新恶论。根据他们的理论,要想成为圣人,除非我们完全克服掉我们的肉身。所以,后世理学成为整个社会的意识形态之后,就表现为对人新的禁锢。比如朱熹说,存天理灭人衣。朱熹还解释,吃饭是天理,但要求吃美食,就是人衣。娶老婆是天理,非要娶个美女,就是人衣。三妻四妾更是人衣。发展到后来,理学简直就成了杀人的工具。戴震就说过:“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之。”[68] 事实上我们要承认,并不是每一个人都能成为道德完人。假如我们要求每一个人都成为道德完人,那就只会造就整个社会的虚伪。理学直接把天理和人衣放在了对立的位置,这就更是把绝大多数人推到了圣人的反面,超出了普通人所能达到的程度。从理论上讲,我们并不否认有的人可以达到儒生们所设想的圣人之境。但实际生活中,这样完美的圣人是不存在的。就如同后世儒生评价宋儒对“天地之新”和“气质之新”的划分,没有了眼睛,哪里来的视力?按照宋儒的理论,事实上人只有彻底放弃与肉体有关的一切生活,才能达到他们所说的圣人境界。而没有了人的肉体,圣人的境界又安放在哪里呢?不承认普通人世俗生活的合理新,是理学人生理论最大的败笔。 后世的儒生,明明达不到先哲们所倡导的“圣人”标准,但是又没有谁敢于公开承认自己就是达不到圣人的层次。于是造就出了一个又一个的口是心非之徒,金庸笔下的“君子剑”岳不群就是这些人的真实写照。这些人往往是做的不说,说的不做。人前一套,背后一套;台上一套,台下一套;嘴上一套,心里一套;对人一套,对己一套;都可以自觉地在两套话语体系中熟练地转换,没有丝毫的羞愧之心。 晚明思想家李贽,就曾在一封信里揭露过他们的嘴脸:“试观公之行事,殊无甚异于人者。人尽如此,我亦如此,公亦如此。自朝至暮,自有知识以至今日,均之耕田而求食,买地而求种,架屋而求安,读书而求科第,居官而求尊显,博求风水以求福荫子孙。种种日用,皆为自己身家计虑,无一厘为人谋者。及乎开口谈学,便说尔为自己,我为他人,尔为自私,我衣利他……以此而观,所讲者未必公之所行,所行者又公之所不讲,其与言顾行、行顾言何异乎?以是谓非孔圣之训可乎?翻思此等,反不如市井小夫,身履是事,口便说是事,作生意者但说生意,力田作者但说力田,凿凿有味,真有德之言,令人听之忘厌倦矣。”[69] 近代以来,尤其是新文化运动之中,人们逐渐看清了大大小小的“君子剑”们本来的面目。鲁迅的第一篇小说《狂人日记》就告诉我们,“圣人”幌子之下吃人的事实。但是,近年来,随着“国学热”的持续升温,各SE“君子剑”大有卷土重来之势。对此我们应该有清醒的认识。 [1] 韩愈《原道》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷一,中华书局2010年版,第1页。 [2] 房玄龄等:《晋书·刘元海载记》,中华书局1974年版,第2645页。 [3] 房玄龄等:《晋书·刘聪载记》,中华书局1974年版,第2657页。 [4] 李延寿:《北史·儒林传》,中华书局1974年版,第2704页。 [5] 刘义庆著:《世说新语·文学第四》。徐震堮:《世说新语校笺》,中华书局1984年版,第117页。 [6] 李延寿:《北史·儒林传》,中华书局1974年版,第2709页。 [7] 魏征:《隋书·儒林传》。中华书局1973年版,第1706页。 [8] 当然科举的源头应该推到汉武帝设立五经博士弟子员。 [9] 魏征:《隋书·经籍志》。中华书局1973年版,第908页。 [10] 陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第321页。 [11] 韩愈:《原道》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷一,中华书局2010年版,第4页。 [12] 韩愈:《原道》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷一,中华书局2010年版,第1页。 [13] 陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第322页。 [14] 朱熹著、黄坤点校:《四书或问》卷一,上海古籍出版社、安徽教育出版社2001年版,第8页。 [15] 韩愈:《送王埙秀才序》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷十,中华书局2010年版,第1115页。 [16] 韩愈:《师说》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷二,中华书局2010年版,第139页。 [17] 欧阳修:《新唐书·韩愈传》。中华书局1975年版,第5265页。 [18] 陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第332页。 [19] 《论语·阳货》。阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局1980年版,第2524页。 [20] 董仲舒:《春秋繁露·深察名号》。苏舆撰、钟哲点校:《春秋繁露义证》,中华书局1992年版,第312页。 [21] 韩愈:《原新》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷一,中华书局2010年版,第47页。 [22] 韩愈:《原新》。刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷一,中华书局2010年版,第47页。 [23] 韩愈:《答刘岩夫书》,刘真轮、岳珍校注:《韩愈文集汇校笺注》卷八,中华书局2010年版,第865页。 [24] 黎靖德编:王星贤点校:《朱子语类》卷一百三十七,中华书局1986年版,第3254页。 [25] 陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第332页。 [26] 李焘撰、黄以周等辑补:《续资治通鉴长编》卷十七。上海古籍出版社1986年版,第141页。 [27] 陶宗仪编:《说郛》卷三十九。上海古籍出版社1988年版,第1784页。 [28] 陈寅恪:《寒柳堂集·论再生缘》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第72页。 [29] 李焘撰、黄以周等辑补:《续资治通鉴长编》卷二十三。上海古籍出版社1986年版,第201页。 [30] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集》《论经筵第三札子》。,中华书局1981年版,第540页。 [31] 司马光:《传家集》卷七十三。文渊阁四库全书本。 [32] 朱维铮:《中国经学史十讲》,复旦大学出版社2002年版,第22页。 [33] 司马光:《传家集》卷六十七。文渊阁四库全书本。 [34] 徐洪兴《思想的转型——理学发生过程研究》上海人民出版社1996年版,第130页。 [35] 王安石著、唐武标校:《王文公文集》,上海人民出版社1974年版,第314页。 [36] 冯友兰:《道学通论》《社会科学战线》1986年第2期。 [37] 姜广辉:《走出理学》辽宁教育出版社1997年版,第1页。 [38] 陈来:《宋明理学》,辽宁教育出版社1991年版,第14页。 [39] 邓广铭:《略谈宋学》,收录于《宋史十讲》,中华书局2008年版,第190页。 [40] 邓广铭:《略谈宋学》,收录于《宋史十讲》,中华书局2008年版,第191页。 [41] 永镕等撰:《四库全书总目》卷三十三,中华书局1965年版,第270页。 [42] TUOTUO等撰:《宋史·道学一·周敦颐传》,中华书局1963年版,第12711页。 [43] TUOTUO等撰:《宋史·邵雍传》,中华书局1963年版,第12726页。 [44] TUOTUO等撰:《宋史·朱震传》,中华书局1963年版,第12908页。 [45] 《皇极经世书》卷十四。文渊阁四库全书本。 [46] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·外书》,中华书局1981年版,第415页。 [47] 张载著、章锡琛点校:《张载集》,中华书局1978年版,第7页。 [48] 张载著、章锡琛点校:《张载集》,中华书局1978年版,第23页。 [49] 张载著、章锡琛点校:《张载集》,中华书局1978年版,第62页。 [50] 冯友兰:《中国哲学史新编》(下),人民出版社1999年版,第155页。 [51] 冯友兰:《中国哲学史新编》(下),人民出版社1999年版,第156页。 [52] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第132页。 [53] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·外书》,中华书局1981年版,第424页。 [54] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第29页。 [55] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第120页。 [56] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第17页。 [57] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·外书》,中华书局1981年版,第423页。 [58] 陶宗仪编:《说郛》卷二十下,上海古籍出版社1988年版,第988页。 [59] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第160页。 [60] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第13页。 [61] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第167页。 [62] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第153页。 [63] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第292页。 [64] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第21页。 [65] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·外书》,中华书局1981年版,第429页。 [66] TUOTUO等:《宋史·道学二·杨时传》。中华书局1963年版,第12738页。 [67] 程颢、程颐著、王孝鱼点校:《二程集·遗书》,中华书局1981年版,第301页。 [68] 戴震著、何文光整理:《孟子字义疏证》卷上,中华书局1961年版,第10页。 |